Dans les transports en commun, au restaurant, dans les musées ou même dans la rue, les enfants sont souvent perçus comme des perturbateurs. Leurs cris, leurs pleurs, leurs rires sont fréquemment considérés comme des nuisances, et les parents se sentent contraints de les faire taire pour éviter les regards réprobateurs. Cette attitude soulève une question fondamentale : quelle est la place de l’enfant dans notre société, et comment l’espace public peut-il devenir un lieu accueillant pour les plus jeunes ?

« Sois mignon et tais-toi »

Cette réflexion ne date pas d’hier. Dans Le sociographe, le sociologue Dominique Sistach interrogeait déjà, en 2011, la visibilité de l’enfant dans l’espace public français. Il posait la question suivante : “Sont-ils encore sortables ?” Aujourd’hui encore, cette question résonne.

La journaliste Amandine Grosse, dans un article publié par Milk Magazine, partage une expérience devenue universelle : celle de la mère qui s’excuse. Celle qui traverse un wagon avec son enfant en pleurs, le dos chargé non seulement d’un petit corps fatigué, mais aussi du poids des regards. De la culpabilité. De la peur d’avoir dérangé.

L’avez-vous vécu, ce moment avec votre enfant dans les bras, et le dos courbé par une double charge : celle du corps fatigué, et celle, plus invisible, de la culpabilité ? Celle qui vient du bruit, du désordre, des regards ?

L’enfant : un être en construction, pas un adulte miniature

« Un enfant ne fait pas une crise pour déranger : il fait une crise parce qu’il est débordé. » Cette phrase de la psychothérapeute Héloïse Junier résume parfaitement le malentendu fondamental dans notre rapport collectif à l’enfant. Le cerveau de l’enfant est encore en construction. Il ne sait pas encore réguler seul ses émotions. Alors il crie, il pleure, il s’exprime — par la voix, par le corps, parce qu’il ne sait pas encore faire autrement.

Et pourtant, ces expressions naturelles sont systématiquement réprimées, étouffées, contenues. Pas seulement à l’école, mais partout : dans la rue, dans le train, dans les cafés. À force de leur dire “tais-toi”, on leur dit “tu ne devrais pas prendre cette place-là”.

La pédagogue Catherine Gueguen, spécialiste des neurosciences affectives, rappelle que « le stress relationnel répété, causé par le rejet ou la réprimande, affecte la structure du cerveau en développement de l’enfant ». Ce n’est donc pas un détail : notre manière collective de gérer la présence des enfants dans les lieux publics a un impact direct sur leur développement affectif et relationnel.

Et cela se ressent jusque dans la manière dont les parents se comportent. Combien de mères baissent instinctivement la voix de leur bébé quand il gazouille dans une salle d’attente ? Combien de pères s’excusent d’un éclat de rire dans une file d’attente, comme s’ils devaient s’effacer un instant de l’espace commun ?

Une société pensée par et pour les adultes

Les lieux publics sont majoritairement conçus par des adultes pour des adultes. Peu de cafés disposent de chaises hautes, rares sont les musées qui proposent un espace pour que les enfants puissent s’exprimer autrement que par le silence, et même dans les parcs, certains bancs sont orientés pour surveiller plutôt que pour partager. Résultat : l’enfant devient un invité temporaire du monde des grands, soumis à leurs règles, leurs horaires, leurs attentes. Il doit s’adapter – ou se faire discret.

La journaliste Mona Chollet évoquait déjà, dans Réinventer l’amour, cette manière dont les espaces sont codés socialement, et combien certaines présences dérangent dès lors qu’elles ne se fondent pas dans la norme. L’enfant trop expressif, trop vivant, trop “lui-même” n’entre pas dans ces cadres figés. Et face à cette tension, ce sont les parents qui encaissent. Ils s’auto-disciplinent, s’auto-limitent, s’auto-effacent.

L’enfant comme révélateur : entre regard social et image de soi parentale

La pression ne vient pas toujours d’une remarque. Parfois, un soupir suffit. Un regard. Un silence appuyé. Et c’est suffisant pour déclencher chez le parent ce vieux réflexe de justification. Faire taire, calmer, détourner l’attention, s’excuser, même quand il n’y a rien à excuser. Ce réflexe, il est souvent nourri par une autre peur : celle d’être jugé comme un “mauvais parent”.

Dans un monde saturé d’images de parentalité idéalisée, les débordements des enfants deviennent des reflets déformants de notre propre compétence. Comme si un enfant qui pleure disait quelque chose de nous. Alors que non. Il dit quelque chose de lui, de son besoin, de sa limite du moment. Mais dans les yeux des autres, le reflet revient toujours à nous.

✨Et si on se reposait vraiment la question : qu’est-ce qu’être un bon parent ?

Pas celui qui fait taire. Pas celui qui contrôle tout. Mais peut-être celui qui observe, qui comprend, qui accompagne — sans forcément répondre aux injonctions sociales.

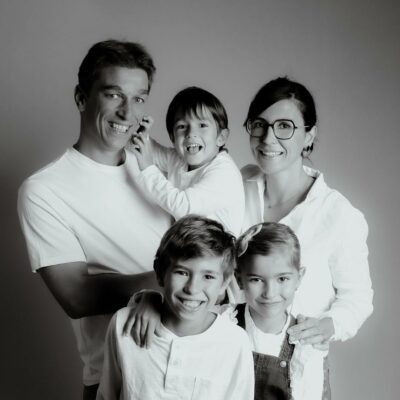

Et si la photographie pouvait être ce temps suspendu où l’on regarde son enfant tel qu’il est, sans attendre autre chose que sa vérité ?